Freie Bildung mit OER und OSS – in Chemnitz gecancelt! – auch weiterhin?

Seit 2008 setzt sich der Chemnitzer aracube e.V. für freie Bildung auf Basis von OER und OSS ein (OER- Open Educational Resources, OSS – Open Source Software). Seine Mitglieder sind der Überzeugung, dass gute Bildung (und offene möglichst freie Software – OSS) ein Schlüssel für eine bessere Welt ist. Die praktische Umsetzung einiger der Ansätze zu innovativer, sozial gerechter Bildung wurden zum OER-Award 2017 ausgezeichnet, ganz konkret die Innovation des „abstract-Modells“ mit „OER-Lernpfaden“ im „Massive Open Online Course“ (MOOC) zum Fachbereich „Wissensmanagement“ (WMOOC).

Die zugrunde liegende Konzeption wurde ins 1. Kuratierte Dossier „Gestaltung der Arbeit in der Zukunft“ (Okt. 2019) der „Zukunftsallianz Arbeit & Gesellschaft e.V.“ und der „Gesellschaft für Wissensmenagement e.V.“ aufgenommen ,

und unter dem Titel „Digitale Transformation in der Bildung mit freien Lernmaterialien“ (S.62-S.78, Link zum PDF-Download der Gesamtpublikation, ISSN (Print) 2940-1372 – ISSN (Online) 2940-1380) veröffentlicht.

Die Einbindung der „digitalen Komponente“ in ein ganzheitliches innovatives, und trotzdem auf Erfahrungen basierendes, Bildungskonzept („Bildung 4.0„) erfolgte 2019, auch um zu betonen, dass „Digitalisierung“ nur ein „Baustein“ in einem ganzheitlichen und vielfältigem Bildungskonzept ist.

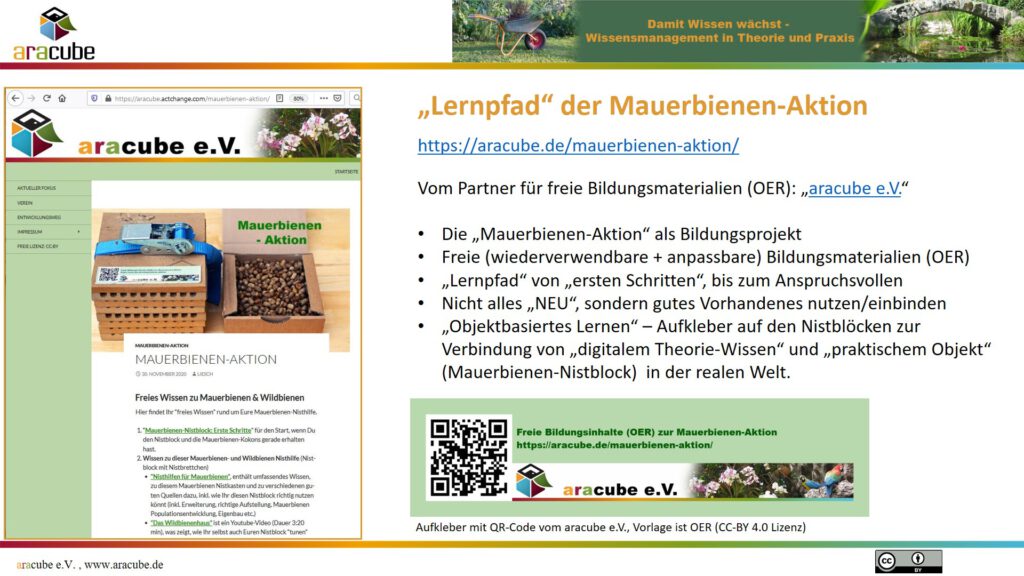

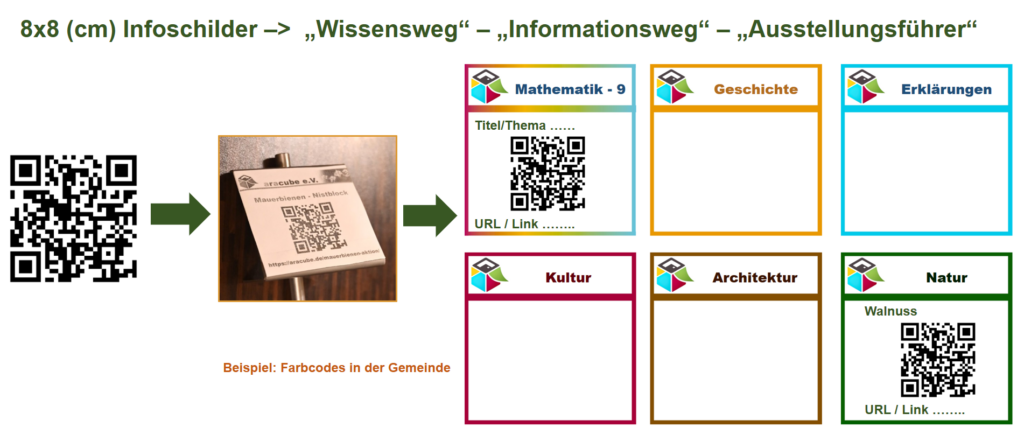

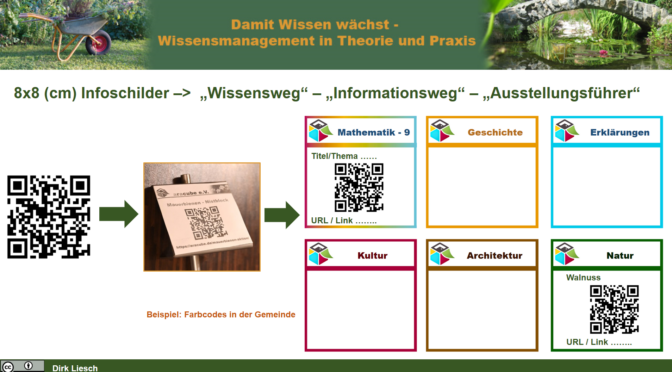

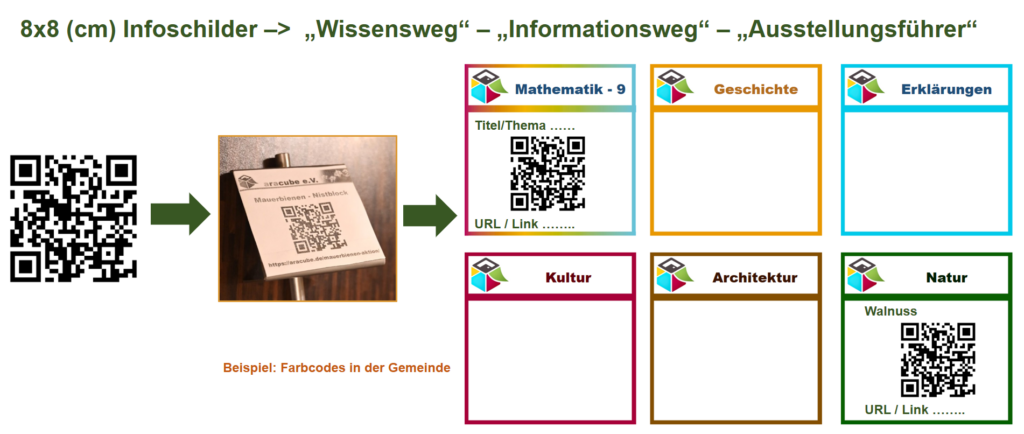

Neben der praxisrelevanten Umsetzung freier Bildung mit OER über MOOCs (online Kurse), was den „Kurs-Ansatz“ im lebenslangen Lernen verfolgt, ist ein weiterer zentraler Bildungsansatz die „Objektbasierte / Objektorientierte Bildung“, bei der das Modewort „Augmented Reality“ darüber realisiert wird, dass reale Objekte mit digitalem Wissen angereichert werden. Das „Smart Object Learning“ (SOL, Link zu ausführlicherer Vorstellung) ist die Umsetzung dieses Konzeptes mit freien Lernmaterialien. Die ersten Ursprünge dieses Konzeptes reichen sogar bis ins Jahr 2001 zurück.

Der heutige SOL-Gesamtprozess führt beide Ansätze (kursbasiert & objektbasiert) weitgehend zusammen, so das OER-Bausteine (Wissensbausteine) in beiden Szenarien wiederverwendet werden können.

Negative Erfahrungen mit diesen freien Bildungsansätzen (OER+OSS) in Chemnitz

Seit 2008 gab es diesbezüglich zahlreiche Projekt- und Themen-Vorschläge seitens des aracube e.V. und seit 2015 auch der Initiative „Lebenswertes Chemnitz“ an die Chemnitzer Verwaltung unter den OBs Barbara Ludwig und später Sven Schulze (die oft auch persönlich informiert waren). Alle Vorschläge wurden entweder gar nicht beantwortet, oder abgelehnt. Zur vermuteten Ursache später mehr.

„Cancel Culture“ durch das C2025 -Team

Mit Blick auf das „Kulturhauptstadtjahr 2025“ (C2025) wurden seit 2020 durch den aracube e.V. und „lebenswertes Chemnitz“ folgende konkrete Projekte zu OER, freier Bildung, MOOCs und SOL vorgeschlagen (hier NUR die Themen, aus den Vorschlägen, die öffentlich einsehbar und damit einfach online nachvollziehbar sind):

- SOL – digitale Lernpfade in Chemnitz

- OER Lernpfad Aktion

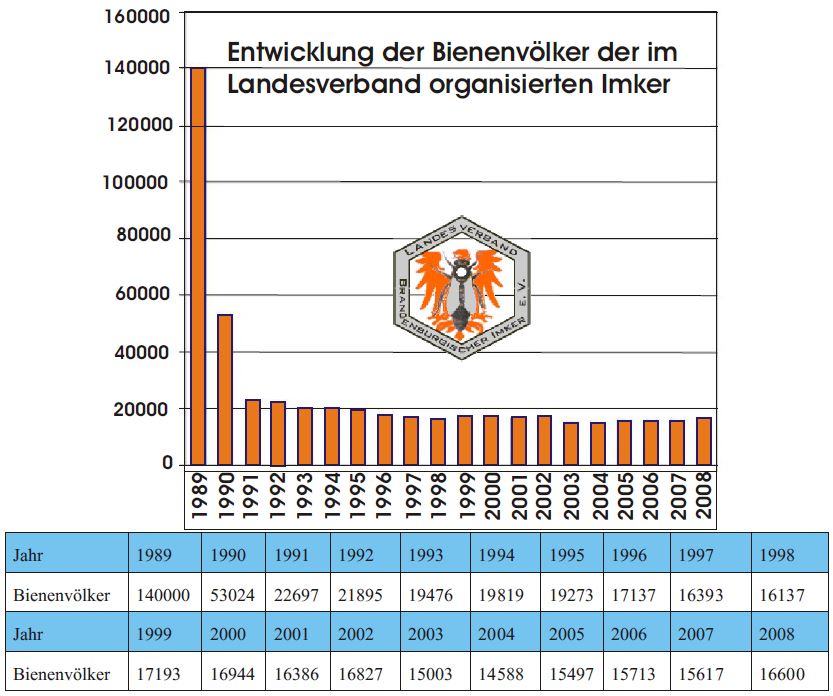

- biMOOC – Bienen- und Imkerei MOOC

- Fotogalerie – freie Bilder zu Chemnitz

- Freie Bilder veröffentlichen

- Open Academy – Barcamp

- Hausbibliothek

Wobei die letzten zwei Projekte zwar auf freie Bildung fokussieren, nicht aber auf „Digitalisierung“. Dafür gibt es aber noch einige Projektvorschläge, die freie Bildung nach dem SOL-Konzept mit „realen Themen“ zusammenführen, vor allem in den Bereichen Stadtgrün, Umwelt und Natur (und als Mitmach-Projekte):

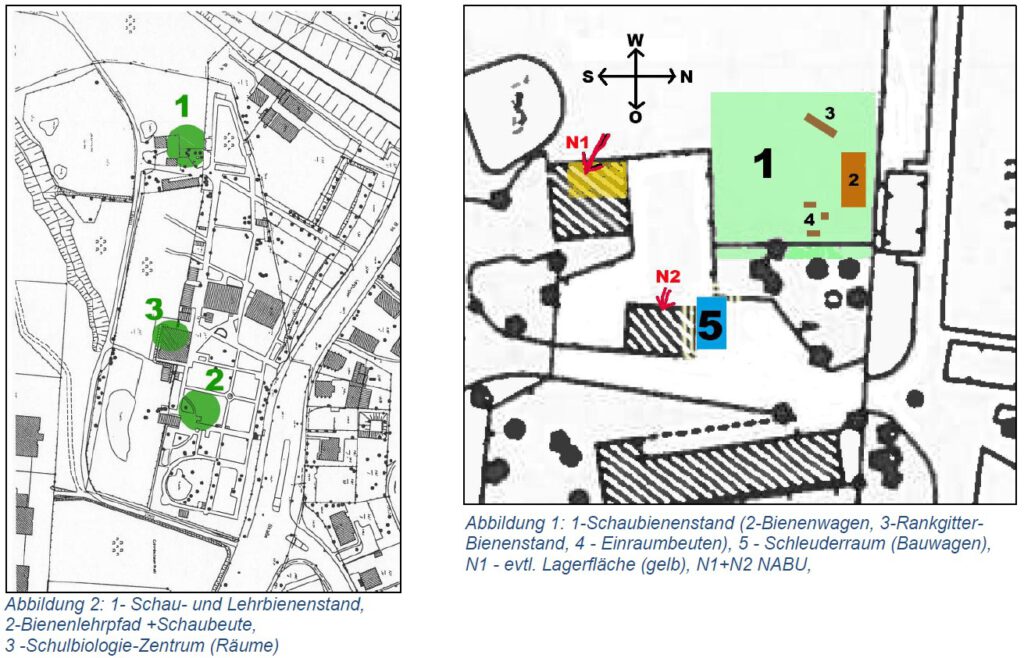

- BiBi – Bienenbildung (Schau- und Lehrbienenstand im botanischen Garten Chemnitz)

- Frühblüher-Mitmach-Aktion

- Winterling – Aktion

- Streufruchtparade als „Streufrucht – Mitmach-Aktion“ (ehemals „WE PARAPOM!“

- Mauerbienen-Aktion (Wildbienen 2025)

- Zinkblech-Garten

- Wildkrokus-Aktion

Wie bereits im offenen Brief „Projektvorschläge für C2025“ etwas ausführlicher dargestellt, ist die „Cancel Culture“ im C2025-Team unserer Meinung nach die Ursache, dass diese innovativen, sozial gerechten und pragmatischen Bildungskonzepte auch weiterhin in Chemnitz keine Chance haben, oder vielleicht maximal in „geklauter“ Variante.

Eine Ursache der „Cancel Culture“ in Chemnitz

Sowohl der aracube e.V. als auch die Initiative „lebenswertes Chemnitz“ sehen sich den Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, wie sie durch die UN (UNO) in den 17 globalen Nachhaltigkeits-Zielen (17 SDGs, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen) verabschiedet wurden. Dazu kommt, dass die Reihenfolge dieser Ziele auch der abgestimmten Priorität seitens der UN entspricht.

„Unserer Ansicht nach wird Nachhaltigkeit in Deutschland oft aus eingeengter Perspektive betrachtet, oft nur aus Klima-, Umwelt- und Naturschutz-Sicht. Dadurch geht die ganzheitliche Perspektive der „Nachhaltigkeit“ entsprechend der 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO verloren.“ (Quelle: aracube e.V. „Denk Weiter! 2023 – Glas zur Nachhaltigkeit“, Stand 25.1.2024)

Neben der sehr eingeengten Perspektive auf „Nachhaltigkeit“, auch in Chemnitz, kommt noch die „wir haben den einzig richtigen Weg“ – Überzeugung. Diese unangemessene (woke) Arroganz dominiert auch das C2025-Team und die (woken) Teile der Chemnitzer Verwaltung. Wenn man die Effizienzlosigkeit und Wirkungsfreiheit (Kosten-Nutzen-Verhältnis) z.B. des NUMIC-Projektes und INTERLACE-Projektes in Chemnitz analysiert (oder die „WE PARAPOM!“-Odyssee), wird deutlich, zu welcher Mittelverschwendung und Chancenzerstörung diese Arroganz führt (auch bei deren jeweiligen „Bildungs“überlegungen“).

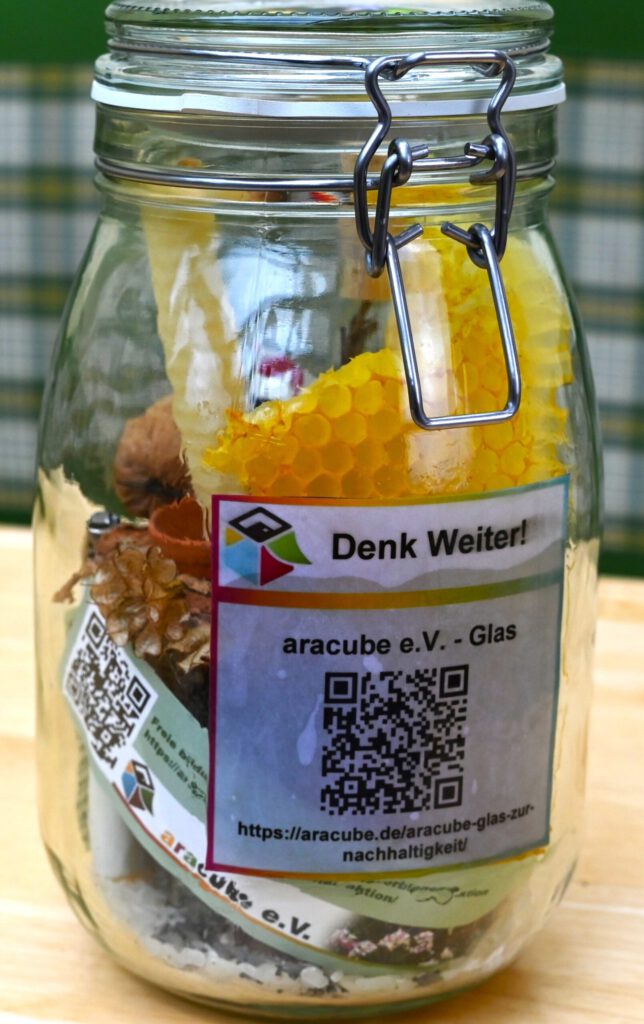

Zur „Denk Weiter!“ – Nachhaltigkeitskonferenz 2023 im Carlowitz Congresscenter Chemnitz, gab es als „Ausstellerverzeichnis“ eine Sammlung von Gläsern, die durch die teilnehmenden Organisationen gestaltet werden sollten.

Entsprechend des „Smart Objekt Learning“ (SOL) Konzeptes, ist das „Nachhaltigkeits-Glas“ des aracube e.V. mit einem Lernpfad versehen, über den die Bedeutung der Elemente des Glases erläutert sind. Dabei werden nicht nur alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UNO) repräsentiert, sondern auch einige typische „woke“ Ansichten angerissen. Dieses SOL-Beispiel zeigt auch, wieviel mehr hinter einem „Objekt“ steckt, wenn man es im Sinn von „Augmented Reality“ mit zusätzlichem Wissen verbindet. Probieren Sie es aus, mit dem Wissen hinter dem QR-Code des SOL-Infoschildes, welches auf dem Glas befestigt ist.

Wenn Sie im Lernpfad bis zum Thema „X“ gekommen sind, ist Ihnen sicherlich klar, dass es eine wohlbegründete Perspektive ist, dass auch weiterhin alle Themen unserer Initiative „lebenswertes Chemnitz“ und die innovativen freien Bildungsthemen des aracube e.V. durch das C2025-Team gecancelt werden und dass für das Kulturhauptstadt-Jahr nur „woke“ Themen und Projekte eine Chance erhalten werden und andere Vorschläge ausgegrenzt bleiben. Das ist schade für Chemnitz und schade für die Nachhaltigkeit, sowohl der C2025-Projekte, als auch der Nachhaltigkeit im Sinne der UNO.

Wenn Sie nun wissen, warum eine Bienenwachs-Kerze eher das Gegenteil von „nachhaltig“ ist, haben sie aus dem Lernpfad des „Nachhaltigkeits-Glases“ etwas gelernt.

Das „Nachhaltigkeits-Glas“ des aracube e.V. wurde dem „Denk Weiter!“ Projektteam, auf dessen Bitte, überlassen, da es dieses gemeinsam mit anderen Gläsern repräsentativ im Carlowitz Congresscenter Chemnitz ausstellen wollte. Das Original-Glas sollte deshalb im CCC besichtigt werden können.

„EduCamp 2024“ (15-17.März in Minden): für Ausnahme-Persönlichkeiten

Wie das „Handtuch werfen“ (vor allem das „wie“) von Nino Micklich aus dem C2025-Team vermuten lässt (siehe „offener Brief“), ist vielleicht noch nicht bei allen C2025-Teammitgliedern „Hopfen und Malz verloren“, selbst wenn jemand mit der „letzten Generation“ sympathisiert. Wie im Beitrag „Projektvorschläge für C2025“ (offener Brief) betont, ist der zeitlich kritischste Bildungsprojekt-Vorschlag für C2025 das „Open-Academy“ BarCamp, welches bis spätestens März 2024 positiv entschieden sein sollte. Gerade in Bezug auf innovative Bildung und hinsichtlich der Idee, dieses ins „Open-Academy“ BarCamp (mit dem „Chemnitzer Schulmodell“ ,CSM, als Veranstaltungsort) einzubinden, würde es zeitlich noch passen, wenn an innovativen Bildungskonzepten -Interessierte und C2025-Teammitglieder:innen am EduCamp in Minden teilnehmen. Die Anmeldung ist seit einigen Tagen „geöffnet“:

https://educamps.org/2024/01/educamp-minden-2024-die-anmeldung-ist-gestartet/

Insbesondere, wenn man zu BarCamps bisher noch keine persönliche Erfahrung hat, ist es eine Möglichkeit dieses tolle Format im Zusammenhang mit Bildungsthemen kennenzulerenen und damit den Vorschlag des C2025-Projektes „Open-Academy“ BarCamp “ wirklich zu verstehen.

Natürlich besteht auch für das EduCamp in Minden, wie damals zur Friedensdemo, die Möglichkeit für bis zu sechs Personen, bei mir als „Mitfahrgelegenheit“ mitzufahren (einfach bei mir melden). Auch wenn an der Friedensdemo im C2025-Team kein Interesse bestand, sollte man die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn das durch „realistischen Optimismus“ vielleicht nicht gedeckt ist ;-).

Grundlegendes zur „Cancel Culture“ in Chemnitz

Dass ich die „Cancel Culture“, nicht nur des C2025-Teams, als besonders schädlich für unsere Gesellschaft ansehe, ist vielleicht aus meiner Sozialisierung erklärbar. Diese „Cancel Culture„, mit dem Ergebnis vieler falscher und einseitiger Entscheidungen zum Schaden von Chemnitz, wird deshalb bis zur deutlichen Abschwächung dieser Fehlentwicklung im Fokus von „lebenswertes Chemnitz“ bleiben. Diese leider trendige, neue Version der Vetternwirtschaft muss gestoppt werden, wenn es in Chemnitz (und Deutschland) wieder bergauf gehen soll. Vor kurzem gab es noch Tickets zu „Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ (1. 2. 2024) in Limbach-Oberfrohna, wo dieses Thema ebenfalls eine Rolle spielt. Sehen wir uns dort (@ C2025-Team, Chemnitzer Bürgermeisterinnen & Amtsleiter)?

C2025: SOL, MOOCs & Open-Academy Barcamp?

Mit „realistischem Optimismus“ ist Skepsis angesagt, dass nach aller Blockierung freier, OER-basierter Bildung in Chemnitz seit 2008 und unter der aktuellen „Cancel Culture“ eine Änderung möglich ist. Aber als grenzenloser Optimist, sollte man zumindest die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht bringt C2025 doch noch etwas für nachhaltige innovative Bildung.

Nur überteuerte separate Apps für jedes Einzelthema, die letztendlich, außer den Projektteilnehmerinnen, niemand nuzt (siehe z.B. INTERLACE-Konzepte), haben mit Fortschritt, Effizienz und positiven Bildungskonzepten leider nichts zu tun, sondern sind reine Mittelverschwendung und das Gegenteil von Nachhaltigkeit (gleich für mehrere SDGs).

—

Wer zu neuen und aktuellen Projekten und Beiträgen von „lebenswertes Chemnitz“ auf dem Laufenden bleiben möchte, meldet sich bei unserem „Newsletter“ an.

Die meisten kritischen Beiträge sind persönliche Meinungen, mit entsprechenden Argumenten. Bilden Sie sich Ihre eigenen Meinung. Eigenes (Mit)Denken sollte bei jedem Thema und Informationskanal die wichtigste Grundlage sein. Der Beitrag „Desinformation (Fake News) aufdecken und einordnen“ (aus dem Wissensmanagement MOOC) kann bei der zukünftigen eigenen Meinungsbildung positiv unterstützen.

—

Foto: Beitragsbild (oben), OER-Award Preisträger, Andreas Domma, Lizenz CC-BY 4.0

![, Dirk Liesch [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]](https://lebenswertes-chemnitz.actchange.com/wp-content/uploads/2018/11/advent_kranz_chemnitz_en-1024x768.jpg)

![, Dirk Liesch [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]](https://lebenswertes-chemnitz.actchange.com/wp-content/uploads/2018/11/khajuraho_manche_tempel_erinnern_uns_an_schoene_dinge-1024x768.jpg)

![, Dirk Liesch [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]](https://lebenswertes-chemnitz.actchange.com/wp-content/uploads/2018/11/winter_chemnitz_manche_begegnungen-1024x683.jpg)

![, Dirk Liesch [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]](https://lebenswertes-chemnitz.actchange.com/wp-content/uploads/2018/11/melon_i_want_to_know_gods_thoughts-1024x774.jpg)